DIYを始めたいけど工具選びで失敗したくない!そんなあなたのための完全ガイド

こんにちは!今日は「失敗しない工具選び」というテーマで、プロ仕様から初心者向けまで、用途別のおすすめ工具セットを徹底紹介します。

「高い工具を買ったのに使いこなせない」「安物買いの銭失い」という失敗談、よく聞きますよね。実は工具選びって、ただ有名ブランドや高価なものを選べばいいわけじゃないんです。

この記事では現役職人の生の声を元に、本当に使える工具の選び方から、初心者が揃えるべき1万円以下のセット、電動・手動ツールの使い分け方、コスパ最強ブランドまで、工具にまつわる全てを解説します!

「あの工具を先に買っておけば…」というプロの後悔談も赤裸々に公開。これを読めば、あなたの作業や予算に合った最適な工具が必ず見つかりますよ。さあ、失敗しない工具選びの旅に出発しましょう!

1. 【プロ直伝】マジで失敗しない工具選びのコツ、現役職人が本音で語ります

工具選びで悩んでいませんか?間違った工具を買うと時間もお金も無駄になります。20年以上の現場経験を持つプロの職人に聞いた「本当に使える工具」の選び方をご紹介します。

まず覚えておきたいのは「安物買いの銭失い」という格言。初心者はついつい安い工具セットに手を伸ばしがちですが、これが最大の失敗パターンです。マキタやボッシュなどの一流メーカーの工具は値段以上の価値があります。特に電動ドライバーやインパクトドライバーは、安物だと電池の持ちが悪く、トルクも弱いため作業効率が大幅に下がります。

次に重要なのは「用途を明確にする」こと。日曜大工程度なら、精密ドライバーセット、カッター、メジャー、ペンチ、モンキーレンチ、プラスドライバー・マイナスドライバーの基本セットで十分です。マキタの18Vシリーズなら互換性があるので、工具を増やすたびに充電器や電池を買い足す必要がありません。

プロが特に重視するのは「握り心地」です。工具は長時間使うものなので、手にフィットするかどうかが作業効率を左右します。例えばSnaponのラチェットハンドルは高価ですが、その使い心地は群を抜いています。可能なら実店舗で実際に手に取って確認しましょう。

また「メンテナンス性」も見逃せないポイント。分解できる構造の工具は長持ちします。藤原産業のSK11シリーズは部品交換が可能で、コスパに優れています。

最後に「収納のしやすさ」も考慮しましょう。システムケース対応のボッシュやマキタの工具は、整理整頓がしやすく作業効率が上がります。

これらのポイントを押さえれば、後悔のない工具選びができるはずです。工具は「良いものを少しずつ揃える」のが鉄則。最初は基本セットから始めて、必要に応じて質の良い工具を追加していくのがプロ直伝の賢い選び方です。

2. DIY初心者必見!1万円以下で揃う最強工具セットはコレだ!

DIY初心者にとって工具選びは悩みどころですよね。どれを買えばいいのか、いくら予算をかければいいのか、そもそも何が必要なのか…。結論から言うと、初心者は「基本工具が揃った1万円以下のセット」を選ぶのが正解です。ここでは予算別・用途別に厳選した初心者向け工具セットを紹介します。

【5,000円以下】基本の「き」セット

最もコスパに優れているのがAmazonで人気の「DEKOPRO 100ピース工具セット」です。ドライバー、ペンチ、メジャー、ハンマーなどの必須アイテムが一通り揃い、初めての棚取り付けや簡単な家具組み立てに対応できます。工具ケース付きで収納も簡単。レビュー評価も4.3と高評価です。

【8,000円前後】本格DIY入門セット

少し予算を上げるなら「SK11 工具セットTS-56」がおすすめです。基本工具に加え、精度の高いスパナセットやビットが充実。ホームセンターのカインズやコーナンでも取り扱いがあり、実物を確認してから購入できるのが魅力です。木材や石膏ボードへの穴あけ作業も可能になります。

【コードレス派必見】約9,800円の電動工具入門セット

DIYを少し本格的に始めたい方には「ブラックアンドデッカー 18V電動ドライバーセット」が断然おすすめ。電動ドライバー本体に加え、ビット類や基本工具が付属し、これ1つで家具組み立てから壁への取り付け作業まで大幅に効率アップします。充電式で持ち運びも便利。

初心者がよく陥る失敗は「高機能な個別工具を買いすぎる」こと。最初はセットで基本を揃え、足りないものや使用頻度が高いものだけ追加購入するのが賢い選択です。また、購入前に自分が取り組むDIYプロジェクトを明確にしておくことも重要です。例えば、棚の取り付けなら「DEKOPRO」、本格的な家具作りなら「ブラックアンドデッカー」といった具合に用途に合わせて選びましょう。

これらのセットがあれば、初心者でも自信を持ってDIYにチャレンジできます。まずは基本セットで技術を磨き、必要に応じて工具を追加していくのが失敗しない工具選びの鉄則です。

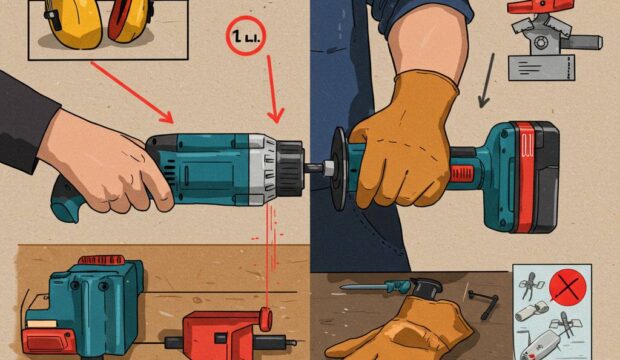

3. 電動工具VS手動工具、あなたの作業に本当に必要なのはどっち?

DIYや修理作業を始める際に必ず直面する選択肢が「電動工具」と「手動工具」です。どちらを選ぶべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。この章では両者の特徴を徹底比較し、あなたの作業スタイルに合った選択をサポートします。

【電動工具のメリット】

・作業効率の大幅アップ:マキタの18Vインパクトドライバーなら、手動ドライバーの10倍以上のスピードでネジ締めが可能です。

・体力的な負担軽減:Boschのハンマードリルを使えば、コンクリートへの穴あけも楽々こなせます。

・精密な作業が可能:日立工機(現HiKOKI)のジグソーは正確な曲線カットを実現します。

【電動工具のデメリット】

・初期投資が高額:本体に加えてバッテリーや充電器も必要です。

・騒音と振動:マンションでの早朝・深夜作業には不向きです。

・重量がある:リョービの電気丸ノコは約3.5kgあり、長時間使用すると疲労感が増します。

・電源確保が必要:コードレスタイプでも充電切れに注意が必要です。

【手動工具のメリット】

・コストパフォーマンスが高い:PB SwissやNeprosの高級品でも電動工具より安価です。

・細かい調整が可能:細工作業ではスナップオンのラチェットドライバーなど手動の方が制御しやすいです。

・メンテナンスが容易:KTCのスパナセットなら錆びても簡単に手入れできます。

・場所を選ばない:電源不要で、トネの六角レンチセットなら狭い場所でも使用可能です。

【手動工具のデメリット】

・作業効率が低い:大量のネジ締めや硬い素材の加工には時間がかかります。

・体力消耗:特にベッセイのクランプやMONTONEのハンマーなど、力が必要な工具は疲労感が大きいです。

【用途別おすすめ選択法】

1. 大型DIYプロジェクト → 電動工具優先(デウォルトのコードレス工具セットがおすすめ)

2. 細かい修理・調整 → 手動工具優先(ベッセルの精密ドライバーセットなど)

3. 家具組み立て → 両方の組み合わせ(IKEAの家具にはアレンレンチと電動ドライバーの併用が効率的)

4. ガレージDIY → 電動優先(パナソニックのEZ工具シリーズはバッテリー共通で経済的)

5. アパート暮らし → 手動優先(騒音トラブル回避のためVESEのラチェットレンチセットなどが便利)

結局のところ、理想的なのは両方を状況に応じて使い分けること。初心者なら最初はワークマンプラスの安価な手動工具セットから始め、必要に応じてマキタやボッシュなどの電動工具を追加していくのがコスパ最強の選択です。作業頻度や規模を考慮して、あなたに合った工具選びを進めてください。

4. プロが絶対に手放さない工具ブランドTOP5!コスパ最強はどれ?

プロの職人が現場で実際に使用している工具ブランドには、確かな理由があります。耐久性、精度、使い勝手など、長年の経験から選び抜かれたブランドは一般DIY愛好家にとっても信頼できる指標となるでしょう。ここでは、プロが絶対に手放さない工具ブランドTOP5を、コストパフォーマンスの観点も含めて徹底解説します。

1. マキタ(Makita)

電動工具の王者として不動の地位を築くマキタ。特に18Vリチウムイオンバッテリーシリーズは互換性が高く、一度バッテリーを購入すれば様々な工具を本体のみで追加できるシステムが好評です。インパクトドライバーやドリルの性能・耐久性は群を抜き、プロの現場では青い工具を持たない職人を見つける方が難しいほど。初期投資はやや高めですが、10年以上使い続けられる耐久性を考えると、長期的には非常にコスパが高いといえます。

2. ミルウォーキー(Milwaukee)

アメリカ発の工具ブランドで、特に電動工具の性能は世界トップクラス。REDLITHIUMバッテリー技術により、厳しい環境下でも安定したパワーを発揮します。プロフェッショナル向けの高性能ツールとして知られ、特に重作業を伴う建設業界で絶大な支持を得ています。価格はやや高めですが、その性能と耐久性から、プロの間では「買って後悔しない」ブランドとして評価されています。

3. ベッセイ(Bessey)

ドイツ製のクランプで世界的に有名なベッセイ。「一度ベッセイを使うと、他のクランプには戻れない」と言われるほどの品質と使いやすさを誇ります。特にK型クランプは木工職人の必須アイテムで、均一な圧力と歪みのない締め付けが可能です。価格は一般的なクランプの2〜3倍しますが、精度と耐久性を考えると長い目で見れば割安と言えるでしょう。一生モノの工具を求める方に最適です。

4. スナップオン(Snap-on)

主に自動車整備のプロフェッショナルから絶大な支持を受けるアメリカのブランド。特にレンチやソケットセットは精度が高く、ボルトやナットに完璧にフィットするため、なめる心配がありません。価格は非常に高価ですが、生涯保証が付いており、破損した場合は無償で交換してもらえるサービスがあります。最初は高く感じても、長期的に見ればコストパフォーマンスは抜群です。

5. KTC(京都機械工具)

日本が誇る工具メーカーで、特に自動車整備業界では定番ブランド。精度、耐久性ともに世界トップクラスでありながら、スナップオンなどの海外高級ブランドよりも手の届きやすい価格帯が魅力です。特にソケットレンチセットは品質と価格のバランスが良く、プロ・アマ問わず多くのユーザーから支持されています。国産ブランドならではのきめ細かいサービスも強みで、コスパ重視ならKTCは最も賢い選択と言えるでしょう。

これらのブランドは一見すると高価に感じるかもしれませんが、長期的な視点で見ると、壊れにくく精度が落ちにくいため、結果的にコストパフォーマンスに優れています。特に初心者の方は、まずKTCやマキタなど、比較的手が届きやすく品質も確かなブランドから始めるのがおすすめです。工具は使う人の技術を最大限に引き出す「相棒」です。良い相棒を選べば、DIYの成功率も格段に上がるでしょう。

5. 「あ、これ買っとけば良かった…」職人が後悔する工具選びの失敗談と対策

経験豊富な職人でさえ、工具選びで後悔することがあります。実際の現場から集めた「買わなきゃ良かった」「もっと早く買えば良かった」という生の声をもとに、失敗しないための対策をまとめました。

まず多いのが「安物買いの銭失い」パターン。東京都内で大工として20年働くTさんは「最初は価格だけで選んで3ヶ月で壊れる電動ドリルを何度も買い替えた。結局、マキタの電動ドリルを買ったら10年以上使えて、トータルコストは安かった」と振り返ります。プロ用途なら、マキタ、日立工機(現HiKOKI)、ボッシュなど信頼性の高いメーカーを選ぶことが長期的には経済的です。

次に「互換性を考えなかった」という失敗例。バッテリー式工具は同じメーカー・シリーズで揃えると、バッテリーやチャージャーを共用できます。各メーカーごとに「充電池互換シリーズ」があり、例えばマキタなら18Vリチウムイオンバッテリーシリーズ、HiKOKIならマルチボルトシリーズが代表的です。

また「用途に合わないスペック選び」も多い失敗例です。配管工のKさんは「最初は最大トルクだけ見て重いインパクトドライバーを買ったが、狭い場所での作業が多く、コンパクトさの方が重要だった」と話します。スペックの数値だけでなく、実際の使用シーンをイメージして選ぶことが大切です。

「必要なアクセサリーを考慮しなかった」という点も要注意。グラインダーを買ったは良いものの、使用目的に合った砥石を用意せず、結局使えなかったというケースも少なくありません。基本工具と同時に必要な消耗品も確認しましょう。

意外と盲点なのが「保管場所・持ち運び方法」です。京都の建具職人Mさんは「工具は増えるもの。最初からツールボックスや収納方法を考えていなかったせいで、現場への持ち運びが大変になった」と言います。スナップオンやベッセイなど、プロ向け工具メーカーの収納システムは、拡張性を考慮した設計になっています。

これらの失敗談から学ぶ対策をまとめると:

1. 頻繁に使う工具は信頼性の高いプロ仕様を選ぶ

2. バッテリー式ツールは同一メーカーで揃える

3. 用途と作業環境に合ったサイズ・重量を選ぶ

4. 必要なアクセサリーや消耗品も計画に入れる

5. 収納・持ち運びシステムも初期段階で考える

工具は長く付き合うパートナーです。一時的な出費を惜しんで後悔するより、実際の使用シーンを想定した賢い選択をしましょう。

コメント