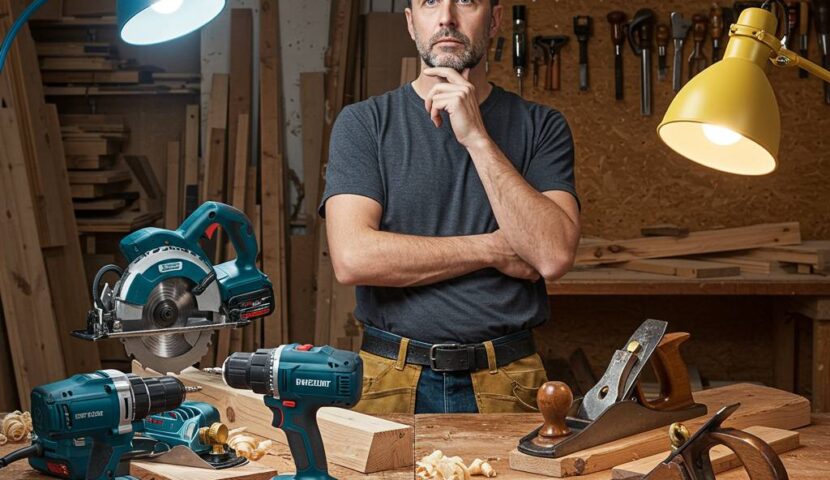

DIYを始めたいけど、電動と手動どっちの工具を買えばいいの?そんな悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。実は工具選びって、作業内容や環境によって最適解が全然違うんです。今回は現場で20年以上の経験を持つプロの視点から、電動工具と手動工具のメリット・デメリットを徹底比較!場面別の使い分け方や初期投資の考え方まで、実用的なアドバイスをギュっと詰め込みました。マンション暮らしで騒音が気になる方や、限られた予算で効率よく工具をそろえたい方にもピッタリの内容です。この記事を読めば、あなたの作業効率は確実にアップし、ムダな買い物も避けられますよ。プロだからこそ知っている工具選びの極意、ぜひ参考にしてください!

1. 電動vs手動!プロが本音で語る、後悔しない工具選びのコツ

DIY初心者からプロの職人まで、工具選びで悩むのは共通の課題です。電動工具と手動工具、どちらを選ぶべきか迷った経験はありませんか?結論から言えば、両方の良さを知り、用途に合わせて使い分けることが最も効率的です。

プロの大工や建築士が真っ先に指摘するのは「作業の頻度」と「精度の要求」です。例えば、マキタやボッシュなどの電動ドライバーは大量の木ネジを素早く締める作業に最適ですが、繊細な家具の仕上げには昔ながらの手動ドライバーの方が力加減を調整しやすいメリットがあります。

また見落としがちなポイントとして「初期投資とランニングコスト」があります。電動工具は初期費用が高い反面、長期的な作業効率を考えると元が取れることも。一方で、手動工具は電源不要で故障リスクが少なく、適切なメンテナンスで何十年も使えるものも珍しくありません。

DIY愛好家の間で特に議論になるのが「作業の満足度」です。手動のカンナで木材を削る感触や、手引きノコギリで材料を切る達成感は、電動工具では得られない喜びがあります。しかし大規模な作業では、電動工具の効率性が圧倒的な優位性を持ちます。

重要なのは「最初から全部揃える」という発想を捨てること。まずは汎用性の高い基本工具から始め、作業の幅が広がるにつれて徐々に工具を増やしていく戦略が、無駄な出費を防ぎます。プロの職人でさえ、一度に全ての工具を揃えたわけではないのです。

結局のところ、電動か手動かの二択ではなく、作業内容や予算、そして自分の作業スタイルに合わせた最適な組み合わせを見つけることが、工具選びの醍醐味と言えるでしょう。

2. DIY初心者必見!電動工具と手動工具、最初に買うべきはどっち?

DIY初心者がまず直面する大きな悩みが「最初にどの工具を買うべきか」という問題です。電動工具の魅力的な性能に目を奪われがちですが、実は手動工具から始めることにも大きなメリットがあります。

手動工具のメリットは何といっても「基本を学べる」点です。釘を打つなら金槌、木材を切るならのこぎり。力加減や姿勢など、工作の基本的な感覚を体で覚えられます。さらに、初期投資が比較的安く、メンテナンスも簡単で故障の心配が少ないのも初心者には嬉しいポイントです。

一方、電動工具は作業効率と精度で圧倒的に優れています。特に大きなプロジェクトや繰り返し作業が多い場合、電動ドライバーや電動のこぎりは作業時間を大幅に短縮できます。ただし、価格が高く、使い方を誤ると危険も伴います。

プロの現場では、マキタやHiKOKIなどの電動工具メーカーの製品が信頼を得ていますが、DIY初心者には少し敷居が高いかもしれません。

最初のおすすめは「基本の手動工具セット」と「電動ドライバー」の組み合わせです。手動工具でDIYの基礎を学びながら、ネジ締めなど頻度の高い作業は電動ドライバーで効率化することで、挫折せずに作業を続けられます。特に近年は、コーナン、カインズ、コメリなどのホームセンターで手頃な価格の初心者向けセットが充実しています。

これからDIYを始める方は、まずは小さなプロジェクトから挑戦し、徐々に道具を増やしていくのが長続きのコツです。工具は使うたびに自分に合った道具が分かってくるもの。焦らず、一歩一歩進んでいきましょう。

3. プロ直伝!電動・手動工具の使い分けで作業効率が3倍アップする方法

プロの職人が現場で高い生産性を維持できる秘訣は、適材適所の工具選びにあります。電動と手動、それぞれの特性を理解し最適な場面で使い分けることで、作業効率は驚くほど向上します。

まず時間短縮が求められる大量作業では電動工具の出番です。例えば、マキタのインパクトドライバーを使えば、手動では30分かかるネジ締め作業がわずか5分で完了します。ただし、精密な作業や仕上げ段階では、スナップオンのラチェットレンチなど高品質な手動工具に切り替えることで精度を維持できます。

また作業環境も重要な判断基準です。狭小空間や電源確保が難しい現場では、パナソニックの小型充電ドリルドライバーのような機動性の高い電動工具か、場合によっては手動工具が最適解となります。逆に広いスペースでの長時間作業では、日立工機(現HiKOKI)のコード式電動工具が安定した出力で作業を支えます。

材質に応じた使い分けも効率アップの鍵です。硬質材料には電動工具のパワーが必須ですが、傷つきやすい素材や古材には繊細なコントロールが可能な手動工具が適しています。KTC製の精密ドライバーセットは、電子機器の分解・組立てで威力を発揮します。

さらに作業の段取りを工夫すれば効率は飛躍的に向上します。電動工具で粗加工を一気に済ませた後、手動工具で仕上げる二段構えの作業フローを構築しましょう。これだけで従来の作業時間を3分の1に短縮できた事例も少なくありません。

工具の相互補完的な使用も効率化の秘訣です。例えばボッシュの電動ドリルで下穴を開けてから、PBスイスツールの精密ドライバーで仕上げるといった組み合わせが効果的です。また、電動工具のバッテリー充電中に手動工具で別の作業を進めるなど、待機時間の有効活用も重要です。

作業効率を本当に高めたいなら、単純に高性能な電動工具に頼るのではなく、手動と電動の特性を理解し、状況に応じて最適な工具を選択する判断力を磨きましょう。それこそがプロフェッショナルの技術なのです。

4. 騒音トラブル回避!マンションでも使える工具選びのガイドライン

マンション暮らしでDIYを楽しみたい方にとって、最大の悩みが「騒音問題」です。隣人トラブルを避けながら作業したい場合、工具選びは非常に重要です。マンションでも安心して使える工具の選び方についてご紹介します。

まず基本として、音の出にくい手動工具は常に第一選択肢となります。特におすすめなのが、インパクトドライバーの代わりに使える「ラチェットドライバー」です。回転の力を効率良く伝えながらも、音はほとんど出ません。また、電動のこぎりの代わりに「糸のこ」や「のこぎり」を使用すれば、時間はかかりますが静かに作業できます。

どうしても電動工具が必要な場合は、防音対策と時間帯選びが鍵となります。マキタやボッシュなどから発売されている低騒音モデルは通常品より10〜15dB静かなものもあります。特に18Vのバッテリー式電動工具は、コード式に比べて振動が少なく音も抑えられているため、マンション向きです。

作業時間帯については、一般的に平日は午前9時から午後8時まで、週末・祝日は午前10時から午後6時までが無難です。ただし、お住まいのマンションの規約を必ず確認してください。

防音対策としては、作業台の下に厚手のマットを敷く、壁から離れた場所で作業する、DIY用の防音ボックスを自作するなどの方法があります。また、隣人に事前に一声かけておくことで、トラブルを未然に防げることも多いです。

最後に、静かに作業できる工具をいくつか具体的にご紹介します。電動ではボッシュの「EasyCut 12」は振動が少なく比較的静かなのこぎりです。手動では、スターエム「木工用ハンドドリル」や、サンフラッグ「精密ドライバーセット」などが細かい作業に最適です。

マンション暮らしでも、適切な工具選びと配慮によって、DIYを楽しむことは十分可能です。騒音を気にせず作業したい場合は、最近増えているDIYスペースの利用も検討してみてください。

5. 予算別!電動工具と手動工具のベストミックス術を現役職人が徹底解説

予算は工具を揃える上で最も現実的な制約です。限られた予算内で最大限の作業効率を得るためには、電動工具と手動工具をバランスよく組み合わせる知恵が必要です。私が15年の現場経験から培った予算別ベストミックスをご紹介します。

【予算3万円以内】初心者DIYer向け必須セット

まずは高品質な手動工具を中心に考えます。ハンマー(2,000円)、精度の高いスクリュードライバーセット(5,000円)、のこぎり(3,000円)、メジャー(1,500円)の基本セットで約11,500円。残りの予算で18Vコードレスドリルドライバー(15,000円前後)を1台加えれば、ほとんどのDIY作業をカバーできます。特にMakitaやBoschのエントリーモデルは性能と価格のバランスが良好です。

【予算5〜8万円】中級DIYer・週末大工向け充実セット

基本的な手動工具セットに加え、作業効率を大幅に向上させる電動工具を戦略的に導入します。18Vインパクトドライバー(20,000円)、丸ノコ(15,000円)、サンダー(12,000円)の3種は作業時間を劇的に短縮します。DeWALTやRyobiのミドルクラス製品がコストパフォーマンスに優れています。バッテリー共有システムがある同一メーカーで揃えると、予算を効率的に使えるでしょう。

【予算10万円以上】準プロフェッショナル向け本格セット

この予算帯では、耐久性と精度を重視した電動工具を中心に考えます。Makita、DeWALT、Milwaukee等の上位モデルは長時間使用しても問題なく、プロ仕様の精度を持ちます。しかし意外と見落とされがちなのが、高品質な専門的手動工具の価値です。例えばVeritas社の調整式かんな(25,000円前後)は、電動工具では出せない仕上がりを実現します。

重要なのは「頻度×重要度」の原則です。頻繁に使用し、作業の質に直結するツールには惜しみなく投資し、稀にしか使わないものは手動や低コストモデルで対応するのが得策です。また共通バッテリーシステムを持つメーカーで統一すれば、本体価格のみで工具を追加できるため、長期的な予算計画が立てやすくなります。

例えば、私のクライアントで週末DIYを楽しむ方は、最初にMakitaの18Vコードレスドライバーと基本的な手動工具を購入し、徐々にインパクトドライバー、丸ノコと拡張していきました。5年かけて工具を集め、今では小規模リフォームも自力で完了できるほどのスキルと工具セットを持っています。

予算に関わらず、質の高い基本工具は長期投資と考えてください。安価な工具を買い替え続けるよりも、最初から良質な工具を選べば、結果的に経済的で作業効率も向上します。

コメント