DIY初心者の皆さん、こんにちは!「DIYに挑戦したいけど、どんな工具から揃えればいいの?」と悩んでいませんか?実は工具選びには多くの落とし穴があり、知らないうちに無駄な出費や危険な失敗を招いてしまうことがあるんです。

私も以前、テレビや動画で見たDIY作品に憧れて工具を買い揃えたものの、結局使わずじまいになった工具がたくさん…。そんな失敗経験から学んだ教訓をシェアします!

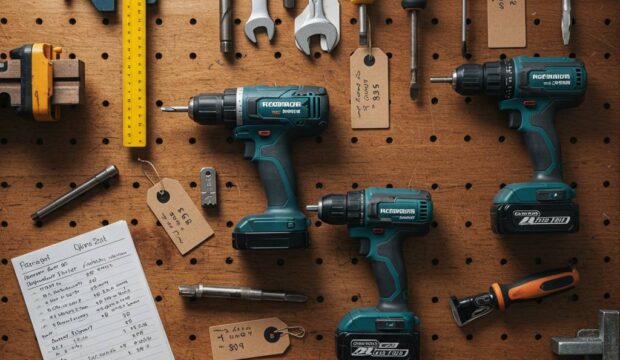

この記事では、DIY初心者が陥りがちな工具選びの7つの失敗パターンを徹底解説します。「安いから」という理由だけで選んで後悔したり、逆に必要以上に高価な工具に手を出してしまったり…。そんな失敗を未然に防ぐための具体的なアドバイスをまとめました。

プロも認める正しい工具の選び方を知れば、DIYの成功率は格段に上がります!これからDIYを始める方も、すでに挫折経験のある方も、この記事を読めば「あぁ、そうだったのか!」と目から鱗の情報が満載です。

それでは、DIY初心者が避けるべき工具選びの7つの失敗と、本当に役立つ工具の選び方、使いこなし方を見ていきましょう!

1. DIY初心者が陥りがちな工具選びの落とし穴!プロが教える正しい選び方

DIYを始めたばかりの頃、工具選びに悩んだ経験はありませんか?ホームセンターの工具売り場に立つと、種類の多さに圧倒されるものです。実は多くの初心者が工具選びで失敗し、無駄な出費や危険な状況を招いています。

最も多い失敗は「安さだけで選んでしまうこと」です。格安工具は確かに魅力的ですが、耐久性や精度に問題があることが多く、結果的に何度も買い直すハメになります。特に電動ドリルやサンダーといった電動工具は、安すぎる製品を選ぶと途中で壊れるだけでなく、安全面でも心配です。

次によくある失敗が「必要以上に高機能・高性能な工具を購入してしまうこと」。マキタやボッシュといった一流メーカーのプロ仕様工具は確かに魅力的ですが、初心者の使用頻度や技術レベルに見合わないことがほとんどです。数万円もする高級工具セットを購入したものの、使いこなせずに押し入れの肥やしになってしまうケースは非常に多いのです。

プロの大工や建築士が初心者におすすめするのは、まず「基本工具」から始めることです。具体的には、ハンマー、ドライバーセット、のこぎり、メジャー、レベル(水平器)といった手工具から始めるのが理想的です。これらは比較的安価で、DIYの基礎を学ぶのに最適です。

電動工具を選ぶ際は、リョービやブラック・アンド・デッカーなど、DIY向けの信頼できるメーカーの入門モデルがおすすめです。初期投資を抑えつつも、ある程度の品質が確保できます。

また見落としがちなのが「互換性」の問題です。特に充電式工具は、同じメーカーのバッテリーが共有できるシリーズを選ぶと、長期的にはコスト効率が良くなります。たとえば最初に充電式ドリルを購入し、後々インパクトドライバーを追加する場合、同じシリーズなら1つのバッテリーとチャージャーで複数の工具を使い回せるのです。

工具選びで成功するためのポイントは、「今の自分に本当に必要な工具は何か」を冷静に見極めること。DIYの計画を立て、必要な工具をリストアップしてから購入を検討しましょう。焦って一度にすべてを揃える必要はありません。

2. 「安物買いの銭失い」は本当だった?DIY工具選びで損する典型的な7つの間違い

DIY作業を楽しむために工具を揃えようとしたものの、後悔する選択をしてしまったという経験はありませんか?「安いから」という理由だけで選んだドリルが数回の使用で壊れたり、ホームセンターで見栄えの良さに惹かれて購入したのに全く使わないツールがある方も多いはずです。ここでは、多くのDIY初心者が陥りがちな工具選びの7つの失敗パターンを紹介します。

1. 超格安ブランドだけを選ぶ罠

確かに予算は大切ですが、あまりにも安価な無名ブランドは耐久性に問題があることが多いです。例えば、1,000円以下の電動ドライバーは数回の使用でモーターが焼き付くケースも。マキタやボッシュなど信頼できるメーカーの入門モデルを選ぶほうが長い目で見れば経済的です。

2. 高機能・ハイスペックに惑わされる失敗

反対に「プロ仕様」の高額工具を買いそろえるのも問題です。家庭用として月に数回しか使わないのに、5万円のインパクトドライバーは明らかにオーバースペック。用途に合った適正な機能と価格帯を見極めましょう。

3. セット商品に飛びつく間違い

「100点セット」などの大量ツールセットは魅力的に見えますが、実際には使わないツールばかりということも。必要な工具だけを揃える方が収納スペースも節約できます。

4. 電動vs手動の選択ミス

「すべて電動工具で揃えれば便利」と考えるのは誤り。細かい作業では手動ツールの方が正確に作業できる場合もあります。両方を適材適所で使い分けるのがポイントです。

5. バッテリー互換性を無視する失敗

電動工具を複数揃える予定なら、同一メーカーのバッテリー互換製品を選ぶべきです。違うメーカーごとに充電器やバッテリーが必要になると余計なコストがかかります。

6. 使用頻度を見誤る勘違い

「いつか使うかも」と購入した特殊工具が倉庫の肥やしになるケースは非常に多いです。初心者は基本的な工具(ハンマー、ドライバーセット、のこぎり、メジャー)から始め、必要に応じて増やすのが賢明です。

7. 安全性を軽視する危険な選択

保護メガネやグローブなどの安全装備を省略するのは最大の間違いです。ホームセンターのコーナンやカインズでも適切な安全用品が手頃な価格で販売されています。作業の安全を確保することが何よりも優先されるべきです。

「一度の失敗が次の成功につながる」とはいえ、工具選びの失敗は時間とお金の無駄になりがち。これらの典型的な間違いを避け、自分の目的に合った適切な工具を選ぶことでDIYライフをより充実させましょう。

3. 初めてのDIYで失敗しないために!工具選びのウソ・ホントを徹底解説

DIY初心者が最初につまずくポイントが工具選びです。「高ければ良い」「セット買いが得」といった思い込みに振り回されていませんか?実は工具選びには多くの誤解があります。ここでは、初心者がよく陥る工具選びの誤解と真実を解説します。

【ウソ】「高級工具ほど初心者に適している」

【ホント】初心者は必要最低限の基本性能を持つ中価格帯から始めるべき

高級工具は確かに耐久性や精度に優れていますが、使いこなすにはスキルが必要です。マキタやボッシュなどのプロ向け電動工具はすばらしい製品ですが、初心者には過剰スペックであることも。まずは基本的な作業に慣れるため、ホームセンターのプライベートブランドや中堅メーカーの入門モデルから始めるのが賢明です。

【ウソ】「工具セットを買えば間違いない」

【ホント】用途に合わせた個別購入のほうが無駄がない

100点セットなどの大型工具セットは一見お得に見えますが、実際には使わないツールばかり。むしろドライバー、ハンマー、ノコギリ、メジャーなど基本工具を個別に揃え、プロジェクトごとに必要なものを追加購入する戦略が効果的です。アイリスオーヤマやコーナンなどの実用的な単品工具から始めましょう。

【ウソ】「電動工具があれば作業が楽になる」

【ホント】手動工具の基本スキルを身につけてから電動へステップアップすべき

電動ドリルやインパクトドライバーは便利ですが、適切な使い方を知らないと材料を壊したり怪我をしたりする危険も。まずは手動工具で基本を学び、作業の本質を理解してから電動工具を導入することで、より安全かつ効率的にDIYを楽しめます。

【ウソ】「汎用性の高い工具が最も役立つ」

【ホント】特化型と汎用型をバランスよく組み合わせるのがコツ

マルチツールは便利ですが、特定の作業には専用工具の方が確実に結果を出せます。例えば、壁に穴を開ける作業では、100均の多機能ドライバーよりも、用途に合った適切なビットを備えた基本的なドリルの方が効果的です。

DIY初心者こそ、「安物買いの銭失い」にならないよう、適切な予算配分と工具選択が重要です。大切なのは「使う頻度」と「必要な精度」を考慮した選択。プロジェクトに合わせて徐々に工具を増やしていくアプローチが、長期的には満足度の高いDIY生活につながります。

4. プロも驚く!DIY初心者が知らずに買ってしまう「無駄になる工具」ベスト7

DIY初心者が最初にぶつかる壁は工具選び。熱意だけで購入すると、後悔する道具が多いのが現実です。プロの大工さんや経験豊富なDIY愛好家に聞いた「初心者が買って後悔する工具」をランキング形式でご紹介します。

1. 超高機能電動ドライバー

高価な多機能モデルは魅力的ですが、機能の90%は使わないまま。初心者には基本機能に絞った1万円前後のマキタやボッシュの入門機で十分です。

2. 安すぎるノコギリセット

ホームセンターの1,000円以下の格安セットは切れ味が悪く、作業効率が下がるだけでなく、怪我のリスクも高まります。少し良い単品の両刃ノコギリを選びましょう。

3. セット販売の膨大なビット類

100種類入った豪華セットは一見お得に見えますが、実際に使うのは10種類程度。必要に応じて買い足す方が収納スペースも節約できます。

4. プロ用高級測定器具

0.1mm単位の精度を謳う高級定規やノギスは、木工DIYでは過剰なスペック。シンプルなスチール定規と水平器で十分です。

5. 大型固定式の電動工具

卓上丸ノコや大型ボール盤などは場所を取る上、初心者には危険。レンタルや入門用ポータブルタイプから始めるのが賢明です。

6. 特殊用途のハンドツール

鳥の口を模した特殊プライヤーや極小サイズの精密工具は、プロでも使用頻度が限られます。基本的なペンチやドライバーセットを優先しましょう。

7. 電動サンダー各種

ベルト、ランダム、オービタルなど種類は多いですが、最初から全種類揃える必要はありません。手研ぎから始めて、必要性を感じてから購入を検討してください。

これらの工具は一見便利そうに見えますが、実際のDIY作業では使用頻度が低いものばかり。代わりに、良質な電動ドライバー、ノコギリ、カナヅチ、水平器といった基本工具に投資する方が、DIY生活の満足度が格段に上がります。工具は必要になったときに買い足していく戦略が、財布にも優しく、収納スペースの節約にもなるのです。

5. 後悔する前に読むべき!DIY工具選びで初心者が絶対避けるべき失敗パターン

DIY初心者にとって工具選びは悩みの種です。何を買えばいいのか分からず、結局使わない道具だらけになってしまったという経験はありませんか?ここでは初心者がよく陥る失敗パターンを紹介します。

まず「有名メーカーなら何でも良い」という考え方は危険です。確かにMakitaやBoschなど信頼性の高いブランドはありますが、全ての製品が初心者に適しているわけではありません。例えば、プロ仕様の高機能電動ドリルは初心者には扱いづらく、シンプルな機能の製品の方が使いやすいケースもあります。

次に「安さだけで選ぶ」失敗パターン。ホームセンターのセール品に飛びついて購入したものの、すぐに壊れたり精度が低かったりという事態に陥ります。特に精密作業が必要な定規や水平器などは、多少価格が高くても品質の良いものを選ぶべきでしょう。

また「セット商品に飛びつく」のも注意が必要です。100点セットなどの大型工具セットは一見お得に見えますが、実際には使わないツールばかりということもあります。初心者は基本工具から始めて、必要に応じて追加購入する方が結果的に無駄がありません。

「機能の多さで選ぶ」という失敗も頻繁に見られます。マルチツールなど一つで複数の機能を持つ工具は魅力的ですが、それぞれの機能が中途半端なケースが多いのです。最初は単機能でも確実に役目を果たす工具を選びましょう。

最も見落としがちなのが「バッテリー互換性を無視する」ことです。電動工具を増やしていくとバッテリーも増え、管理が大変になります。同じメーカーのバッテリー互換製品を選べば、コスト削減にもなり充電の手間も省けます。

初心者によくある「工具収納を後回しにする」失敗も見逃せません。工具が増えてから慌てて収納を考えると、散らかる一方です。最初から収納方法も計画に入れておきましょう。

最後に「使い方を学ばずに購入する」というのは最悪の失敗です。どんな高級工具も正しく使わなければ危険ですし、効果も半減します。購入前に基本的な使用方法を調べておくことが、安全で効率の良いDIYへの第一歩なのです。

コメント